Trotz der neuesten Änderungen der EU-Nachhaltigkeitsvorschriften im Rahmen der Omnibus-Richtlinie stehen große Industrieunternehmen in allen Sektoren – von Energie und Verkehr bis hin zu Chemie, Immobilien und IKT – weiterhin unter dem Druck, die Anforderungen an eine zeitnahe, qualitativ hochwertige ESG-Offenlegung zu erfüllen, vom EU-Taxonomiebericht bis hin zur CSRD und mehr.

Dieser Artikel untersucht die letzten regulatorischen Entwicklungen, die sich auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung auswirken, einschließlich des Vereinfachungspakets Omnibus I und der „Stop-the-Clock“-Richtlinie. Er zeigt auf, welche Änderungen bestätigt sind, welche noch ausstehen und welche Verpflichtungen bis 2025 in Kraft bleiben. Wir gehen auch der Frage nach, wie Unternehmen ihre EU-Taxonomie- und CSRD-Berichtspflichten erfüllen können, und geben praktische Hinweise, wie sie die Nachhaltigkeitsberichterstattung mithilfe von KI-gestützten Softwarelösungen effizient angehen können.

Omnibus-Paket: EU-Taxonomie und CSRD-Änderungen

Die Europäische Kommission hat kürzlich ein „Omnibus I“-Vereinfachungspaket vorgestellt, in dem sie Änderungen an mehreren Verordnungen vorschlägt, insbesondere an der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD), der EU-Taxonomie und der Richtlinie über die Sorgfaltspflicht von Unternehmen (CSDDD). Das Paket zielt darauf ab, den bürokratischen Aufwand zu verringern – mit dem erklärten Ziel, die Berichterstattungslast für große Unternehmen um 25 Prozent zu senken – und gleichzeitig die Nachhaltigkeitsziele der EU im Rahmen des Europäischen Green Deals aufrechtzuerhalten.

Die „Stop-the-Clock“-Richtlinie – Erleichterung bei den Fristen:

Die unmittelbarste Änderung ist eine zweijährige Verzögerung der CSRD-Berichtspflicht für die meisten Unternehmen. Große Unternehmen, die 2026 mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung begonnen hätten (so genannte „Welle 2“-Firmen), haben nun bis 2028 Zeit, damit zu beginnen, und börsennotierte KMU („Welle 3“) haben bis 2029 Zeit. Die „Stop-the-Clock“-Richtlinie verzögert auch die neuen CSDDD-Anforderungen für die größten Unternehmen um ein Jahr.

Diese Verlängerung trägt der Komplexität der Erfassung von ESG-Daten und der Implementierung von Prozessen Rechnung und verschafft den Unternehmen zusätzliche Zeit zur Vorbereitung. Wichtig ist, dass sich die Maßnahme auch bis zu einem gewissen Grad auf die EU-Taxonomie auswirkt – Unternehmen, die noch nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung fallen, werden ebenfalls von der verpflichtenden Offenlegung der EU-Taxonomie verschont.

Kurz gesagt, die Uhr wurde bei einigen Fristen vorübergehend angehalten, aber die laufenden Verpflichtungen für diejenigen, die bereits unter die bestehenden Vorschriften fallen, wurden nicht zurückgesetzt.

Vorgeschlagene Änderungen des Anwendungsbereichs und der Kriterien der EU-Taxonomie:

Neben der zeitlichen Verschiebung des „Stop-the-Clock“ sieht das größere Omnibus-Paket mehrere Vereinfachungen der EU-Taxonomie-Meldungen vor.

Erstens würde der Kreis derjenigen, die Taxonomie-Kennzahlen melden müssen, eingegrenzt, da nur Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten und mehr als 450 Millionen Euro Umsatz verpflichtet wären, ihre Taxonomie-Ausrichtung zu melden.

Zweitens können Unternehmen eine „teilweise Angleichung“ melden, d. h. Aktivitäten, die einige technische Prüfkriterien erfüllen, werden angerechnet, auch wenn sie nicht jede einzelne Anforderung erfüllen.

Vereinfachung der technischen Prüfkriterien (TSC) und DNSH:

Die Europäische Kommission hat die Kerndefinition dessen, was als „nachhaltige Aktivität“ gilt, nicht geändert. Die Säulen „Wesentlicher Beitrag“ (SC), „Kein signifikanter Schaden“ (DNSH) und „Mindestgarantien“ bleiben erhalten. Sie schlagen jedoch vor, das Berichtsverfahren weniger detailliert und aufwändig zu gestalten. Die Standard-Berichtsvorlagen würden gestrafft, wodurch bis zu 70 % der ursprünglich von den Unternehmen vorzulegenden Datenpunkte wegfallen könnten, und die Unternehmen wären in der Lage, sehr kleine oder finanziell unbedeutende Aktivitäten von der Taxonomie-Bewertung auszuschließen, indem sie eine De-minimis-Schwelle verwenden. Mit anderen Worten: Wenn eine wirtschaftliche Tätigkeit weniger als 10 % des Umsatzes ausmacht und finanziell unbedeutend ist, könnte ein Unternehmen das detaillierte technische Screening für diese Tätigkeit auslassen.

Viele dieser vorgeschlagenen Änderungen, einschließlich des überarbeiteten Umfangs der Taxonomie-Berichterstattung und der Möglichkeit einer „teilweisen Angleichung“, werden voraussichtlich formell durch delegierte Rechtsakte eingeführt. Diese von der Europäischen Kommission erlassenen Rechtsakte sind die Rechtsinstrumente, die zur Änderung oder Verfeinerung der technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie und der Umsetzungsdetails verwendet werden.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch Finanzinstitute einige Anpassungen erfahren. So könnten die Banken nach den Omnibus-Vorschlägen bestimmte Engagements (Kunden, die nicht in den Anwendungsbereich der CSRD fallen) aus dem Nenner ihrer Berechnung der Green Asset Ratio ausschließen.

Diese Änderung würde die ausgewiesene Green Ratio der Banken erhöhen, da sie nicht für Kunden „bestraft“ werden, die keine Nachhaltigkeitsdaten melden. Dies unterstreicht die Bemühungen, Kennzahlen wie die Green Asset Ratio und die Anpassung der Taxonomie repräsentativer und weniger aufwändig zu gestalten.

2025 Berichtspflichten: Keine Zeit zum Entspannen für große Unternehmen

Selbst mit möglichen Vereinfachungen am Horizont haben Unternehmen, die bereits in den Anwendungsbereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung fallen, im Jahr 2025 erhebliche Pflichten. Insbesondere große Unternehmen, die der vorherigen Richtlinie über die nichtfinanzielle Berichterstattung (NFRD) unterlagen – also die meisten großen Unternehmen von öffentlichem Interesse in der Europäischen Union – müssen im Geschäftsjahr 2024 mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung beginnen, da sie in die „Welle 1“ der CSRD-Annahme fallen.

Das bedeutet, dass diese Unternehmen im Jahr 2025 ihren ersten CSRD-konformen Nachhaltigkeitsbericht gemäß den Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) veröffentlichen werden, der eine umfassende Reihe von ESG-Angaben enthält.

Entscheidend ist, dass die Berichterstattung nach der EU-Taxonomie auch für die Daten des Jahres 2024 erforderlich ist. Dieses Jahr markiert eine wichtige Erweiterung: Zum ersten Mal müssen die Unternehmen alle sechs in der Taxonomie definierten Umweltziele bewerten. Bisher konzentrierte sich die Berichterstattung nur auf die Klimaziele, doch ab dem GJ 2024 müssen nichtfinanzielle Unternehmen die Eignung und Ausrichtung der Taxonomie für alle sechs Umweltziele (Klima, Wasser, Kreislaufwirtschaft, Umweltverschmutzung, Biodiversität) melden.

Für viele große Unternehmen bedeutet das Jahr 2025 also eine doppelte Herausforderung für die Berichterstattung: die Erstellung eines vollständigen CSRD-/ESRS-Nachhaltigkeitsberichts (mit all den damit verbundenen narrativen und qualitativen ESG-Angaben) und die Fertigstellung des quantitativen EU-Taxonomie-Anpassungsberichts für 2024.

Rationalisierung der EU-Taxonomie-Berichterstattung mit Software und KI

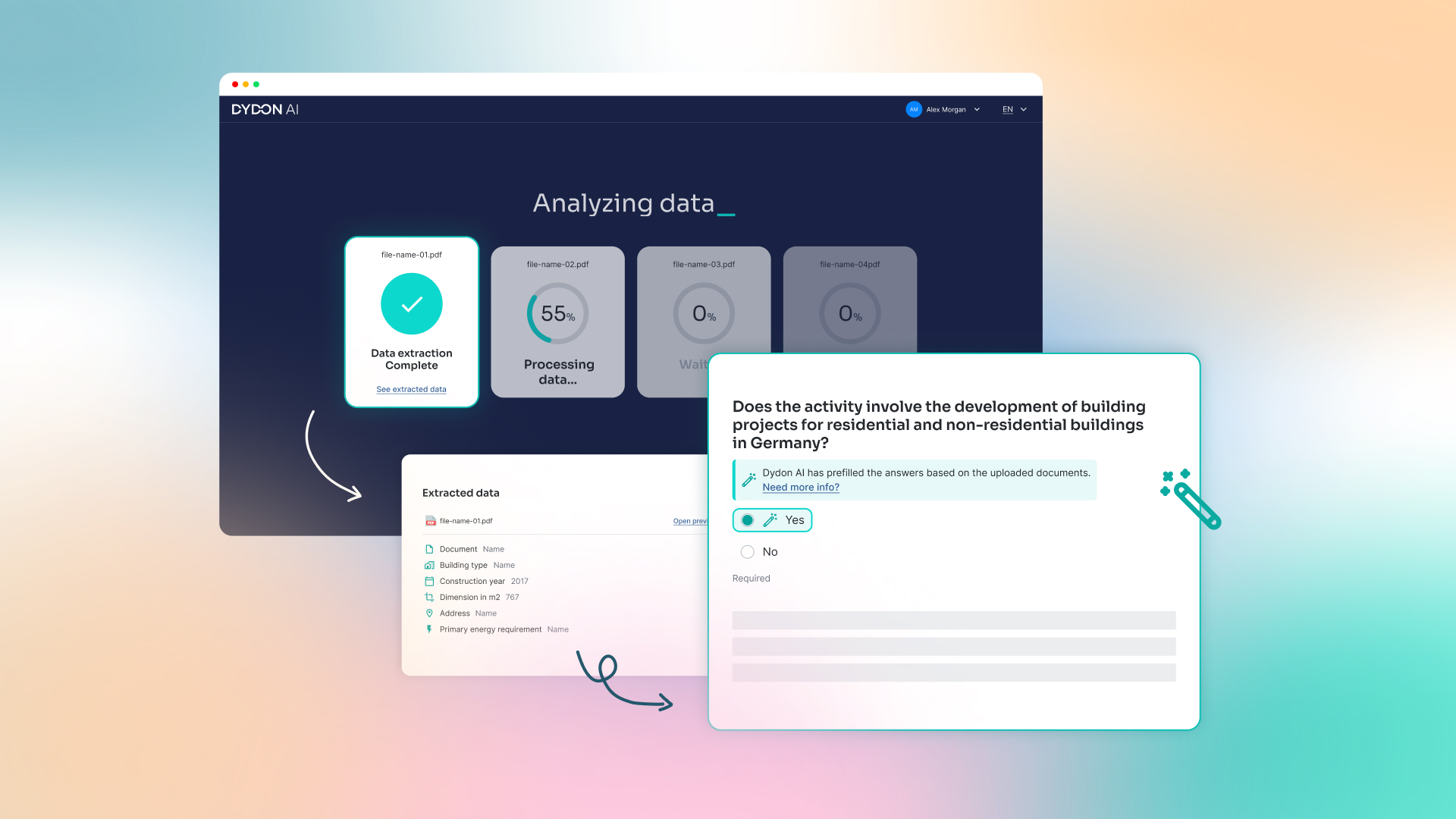

Angesichts der Komplexität der Berechnungen und Fragebögen der EU-Taxonomie für die Berichterstattung sind manuelle Tabellenkalkulationen nicht die idealen Werkzeuge für diese Aufgabe, und die abteilungsübergreifende Datenerfassung endet in mühsamen internen Abstimmungsprozessen. Hier macht eine Software zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie die Nachhaltigkeitslösung von Dydon AI, den Unterschied. Der Prozess der EU-Taxonomie-Bewertung mit dem Taxo Tool von Dydon AI läuft typischerweise wie folgt ab:

- Unternehmensprofil einrichten: Definieren Sie alle relevanten Daten des Unternehmens

- Zuordnung von Wirtschaftsaktivitäten: Identifizieren und listen Sie innerhalb eines neu erstellten Geschäftsjahres alle wirtschaftlichen Aktivitäten Ihres Unternehmens mit den entsprechenden Taxonomiekategorien und NACE-Codes auf. Dabei werden Sie durch Such- und Filterfunktionen unterstützt.

- Screening des wesentlichen Beitrags: Bewertung jeder Aktivität anhand quantitativer und qualitativer Kriterien, wobei KI bei der Datenextraktion und den Berechnungen behilflich ist.

- DNSH- und Mindestschutzkontrollen: Überprüfung, ob die Aktivitäten andere Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen und die sozialen Schutzmaßnahmen einhalten, wobei KI Risikofaktoren wie die Klimaexposition bewertet.

- Verknüpfung von Aktivitäten mit finanziellen KPIs (Umsatz, CapEx, OpEx): Zuweisung von Finanzzahlen zu Aktivitäten, Kennzeichnung von Ausgaben nach Taxonomie-Kategorien

- Erstellung von Berichten: Stellen Sie die Ergebnisse automatisch in dem nach Artikel 8 vorgeschriebenen Offenlegungsformat zusammen, das in Excel heruntergeladen werden kann und für Ihren Prüfpfad bereitsteht.

Praktische Herausforderungen bei der Datenerfassung und wie eine KI dabei hilft

Selbst wenn ein solider Prozess vorhanden ist, stehen die Unternehmen im Umgang mit der EU-Taxonomie vor konkreten Herausforderungen. Hier sind die häufigsten Probleme und wie eine spezielle Plattform für die Nachhaltigkeitsberichterstattung helfen kann:

1. Zuordnung von Taxonomie-fähigen und nicht Taxonomie-fähigen Aktivitäten

Für diversifizierte Unternehmen besteht die erste Hürde darin, alle Geschäftstätigkeiten anhand der Kriterien der Taxonomie abzubilden, bevor die Ausrichtung der einzelnen Tätigkeiten überprüft werden kann. Spezialisierte Software für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (wie Taxo Tool) bietet ein umfassendes, aktuelles Verzeichnis aller EU-Taxonomie-Tätigkeiten und NACE-Codes, das sicherstellt, dass keine förderfähige Tätigkeit übersehen wird und dass die Zuordnung systematisch erfolgt.

2. Sammeln von Nachhaltigkeitsdaten zur Erfüllung der technischen Screening-Kriterien (TSC) für die Angleichung

Sobald die Aktivitäten abgebildet sind, müssen die Unternehmen technische Nachweise sammeln, um die technischen Screening-Kriterien (TSC) der EU-Taxonomie zu erfüllen. Dazu können Emissionsdaten, Energieverbrauch und Energieeffizienzklassen gehören. Oft sind diese Daten über verschiedene Abteilungen und Systeme verstreut.

Mithilfe spezieller Software können diese Daten erfasst, der Fortschritt verfolgt und die Dokumentation zentralisiert werden. Mithilfe KI-gestützter Funktionen können Zahlen aus technischen Dokumenten extrahiert werden, wodurch sich eine möglicherweise monatelange Suche in eine schnelle Datenbankabfrage verwandeln lässt.

3. Teamübergreifende Koordinierung

Da an der Nachhaltigkeitsberichterstattung verschiedene interne Abteilungen – von Betrieb und Vertrieb bis hin zu F&E, Beschaffung, Personal und Finanzen – beteiligt sind, ist sie in hohem Maße funktionsübergreifend. Wenn dieser Prozess mit Tabellenkalkulationen und E-Mails verwaltet wird, kann es schwierig sein, die Eingaben vieler verschiedener Interessengruppen fehlerfrei zu verarbeiten.

4. Zuordnung zu finanziellen KPIs (Umsatz, CapEx, OpEx)

Finanzteams müssen jeder wirtschaftlichen Aktivität im Bericht KPIs für Umsatz, CapEx und OpEx zuordnen. Integrierte Tools stellen eine Verbindung zu Finanzdokumenten her, automatisieren die Datenextraktion und gewährleisten, dass die gemeldeten Zahlen mit den Unternehmenssummen übereinstimmen. Dadurch wird der Prozess gestrafft und eine genaue, prüfbare Berichterstattung ermöglicht.

Von der ESG-Compliance-Belastung zur strategischen Chance

Es ist wichtig anzumerken, dass nur die zeitlichen Verzögerungen der Stop-the-Clock-Richtlinie ab Mai 2025 bestätigt sind. Die anderen Änderungen des Geltungsbereichs und der Kriterien werden voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen sein. Die Unternehmen sollten die endgültige Verabschiedung dieser Vorschriften abwarten. Sie sollten jedoch auch bedenken, dass die Kernvorschriften für die nachhaltige Berichterstattung im Jahr 2025 trotz aller Diskussionen über Vereinfachungen weiterhin in Kraft bleiben.

Insgesamt kann die EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung überwältigend wirken, insbesondere angesichts sich weiterentwickelnder Vorschriften und knapper Fristen. Unternehmen, die vorausschauend planen und jetzt in strukturierte Prozesse sowie fortschrittliche KI-Tools investieren, können die Einhaltung der Vorschriften zu einem strategischen Vorteil machen.

Unternehmen können über die Einhaltung von Vorschriften hinausgehen, ihre Nachhaltigkeitsleistung verbessern und ihren Mitbewerbern einen Schritt voraus sein, indem sie sich diesen praktischen Herausforderungen stellen und KI-Lösungen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie das Taxo Tool von Dydon AI, nutzen. So schaffen sie eine verlässliche ESG-Datengrundlage, die eine bessere Entscheidungsfindung ermöglicht und sie auf künftige regulatorische Änderungen vorbereitet.